Management

第一章-認識與生活融合的企業

- 企業是什麼

- 企業是由個人或一群人組成的組織

- 企業一定是由「人」所組成的

- 創業者、生產人員、銷售人員、財務人員…

- 企業規模及產業型態的不同而有很大的差距

- 鴻海科技集團的員工總數超過130萬人

- 國內員工人數在五人以下的企業有100多萬家

- 生產要素的取得與運用

- 企業必須取得與運用生產要素,才能轉化為產品與服務

- 經濟學家稱這些投入(inputs) 為生產要素(factors of production),並將生產要素分為四大類:

- 自然資源

- 泛指任何以自然型態存在,可當作生產投入的資源

- 人力資源

- 包含所有勞心或勞力的工作人口

- 資本設備

- 指的是「人造的」生產工具

- 企業家精神(創業精神)

- 願意承擔風險去創立並營運一家企業的意願

- 自然資源

- 滿足消費者需求的產品與服務

- 有形產品

- 手機、摩托車、鑽石等

- 無形服務(服務業)

- 醫療保險、運輸倉儲通信、水電燃氣、零售批發、金融、休閒娛樂、修繕或者資訊。

- 有形產品

- 以追求利潤為目的

- 賺取利潤為最終目標,又被稱為營利事業

- 利潤(profit) 是指企業的收入與支出之間的差距

- 支應營運所需

- 持續產品與服務的開發與改良

- 對投資者的責任

- 企業是由個人或一群人組成的組織

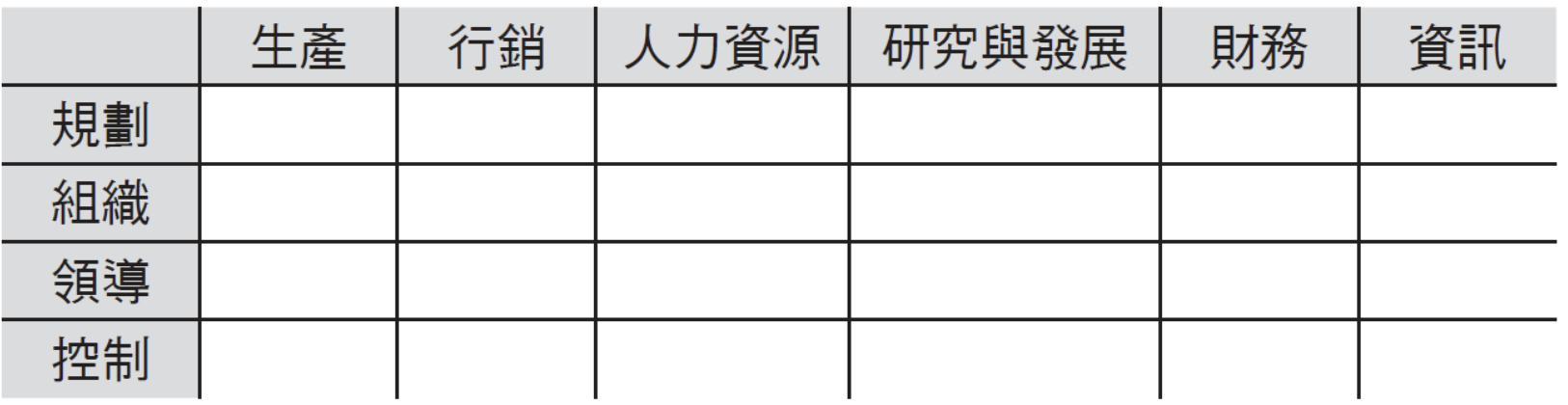

- 企業功能與管理功能

- 企業功能

- 企業為達成目標所執行的一些機能性的業務工作,稱之為企業功能(business functions),包括:

- 生產功能

- 透過生產流程製造產品或提供服務。

- 行銷功能

- 與顧客之間進行價值的接收、創造、溝通與傳達的功能。

- 顧客關係的管理,增進企業與顧客之間的利益。

- 人力資源

- 招募、聘用、訓練、評鑑員工。

- 研究與發展功能

- 新產品或新功能的研發與設計。

- 財務功能

- 對資金進行管理。

- 資訊功能

- 處理訊息的功能。

- 生產功能

- 企業為達成目標所執行的一些機能性的業務工作,稱之為企業功能(business functions),包括:

- 管理功能

- 企業的管理功能(management function) 包括

- 規劃

- 替未來的組織績效定出目標,並研擬任務分配及資源使用方式以達成目標的過程。

- 組織

- 包括任務的指派、任務的部門化、資源的分派等等。

- 領導

- 是指管理者運用影響力來激勵員工達成組織的目標。

- 控制

- 是管理程序的第四個功能,包含對員工或事業單位的績效衡量,以確定組織計畫或目標的實現,並視狀況決定是否採取調整行為。

- 規劃

- 企業的管理功能(management function) 包括

- 企業功能

- 現代企業的重要性

- 企業提供個人工作、學習與實現創意的場域

- 企業對社會的服務疆界不斷擴大

- 企業有助於提升人類物質文明

第二章-典範改變中的管理學

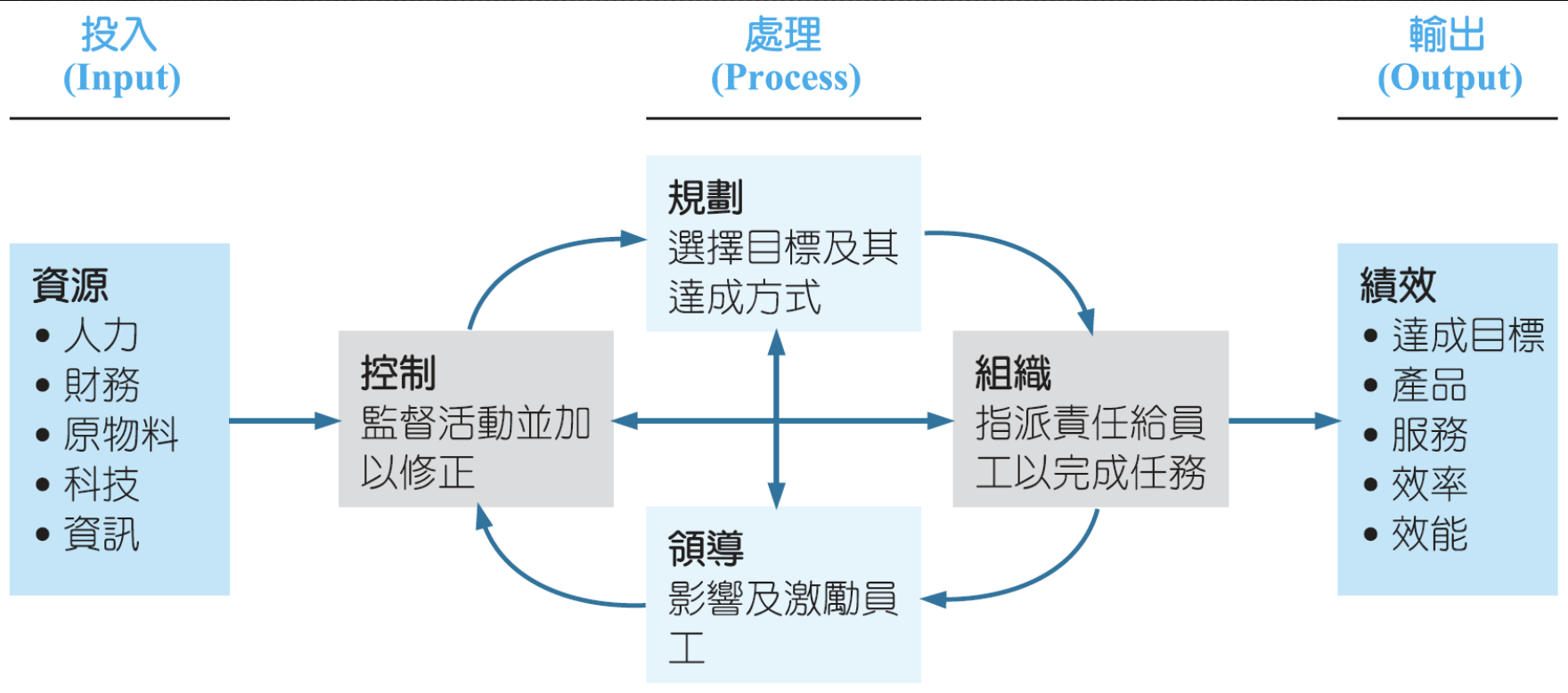

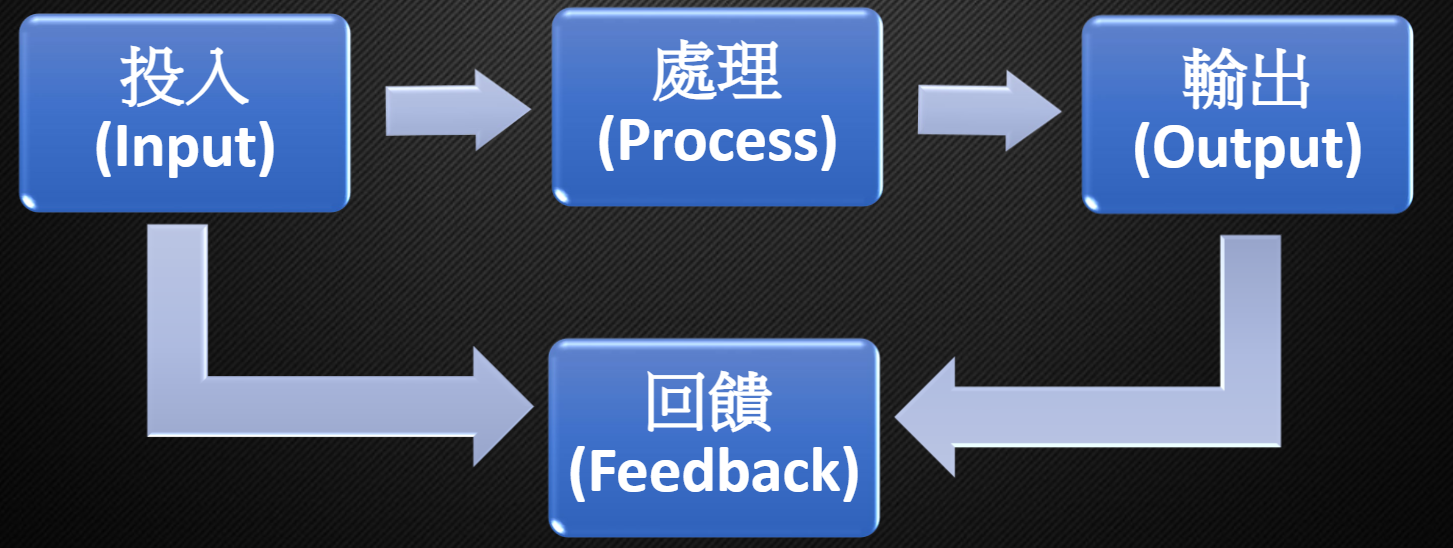

- 管理是什麼?

- 運用管理功能與資源,進行目標設定與達成的過程。

- 管理者:從事管理工作的人

- 管理的定義

- 兼具「效果(effectiveness)」和「效率(efficiency)」的方式達成組織目標

- 管理人員利用「概念化、人際和技術能力」等不同的技能來執行這些功能。

- 規劃

- 為設定組織目標,並建立達成該目標的計畫體系。

- 規劃是指完成計畫的過程,包括界定組織的目標與達成目標的方法。

- 目標(goal)

- 組織目標體系

- 組織

- 任務的指派、任務的部門化、資源的分派

- 專業分工(division of labor)

- 協調(coordination)

- 任務的指派、任務的部門化、資源的分派

- 領導

- 是一種影響他人的程序,使人能致力於組織目標的實現。

- 權力的五種來源

- 法定權

- 擔任組織某職務

- 專家權

- 專業知識技能

- 參照權

- 認同、忠誠、魅力

- 獎賞權

- 威嚇權

- 法定權

- 控制

- 包含對員工或事業單位的績效衡量,以確定組織計畫或目標的實現,並視狀況決定是否採取調整行為。

- 標準化作業流程(SOP)

- 自我衡量、自我控制

- 包含對員工或事業單位的績效衡量,以確定組織計畫或目標的實現,並視狀況決定是否採取調整行為。

- 效果 vs. 效率

- 組織應該同時追求效果和效率。

- 若兩者無法兼顧時,應以效果為重,否則一味追求效率卻達不到預計效果,只會造成資源的浪費。

- 效果(效能)(Effectiveness)

- 組織達成特定目標的程度

- 做對的事

- 效率(Efficiency)

- 組織資源的使用率,要達成特定的目標

- 把事情做對

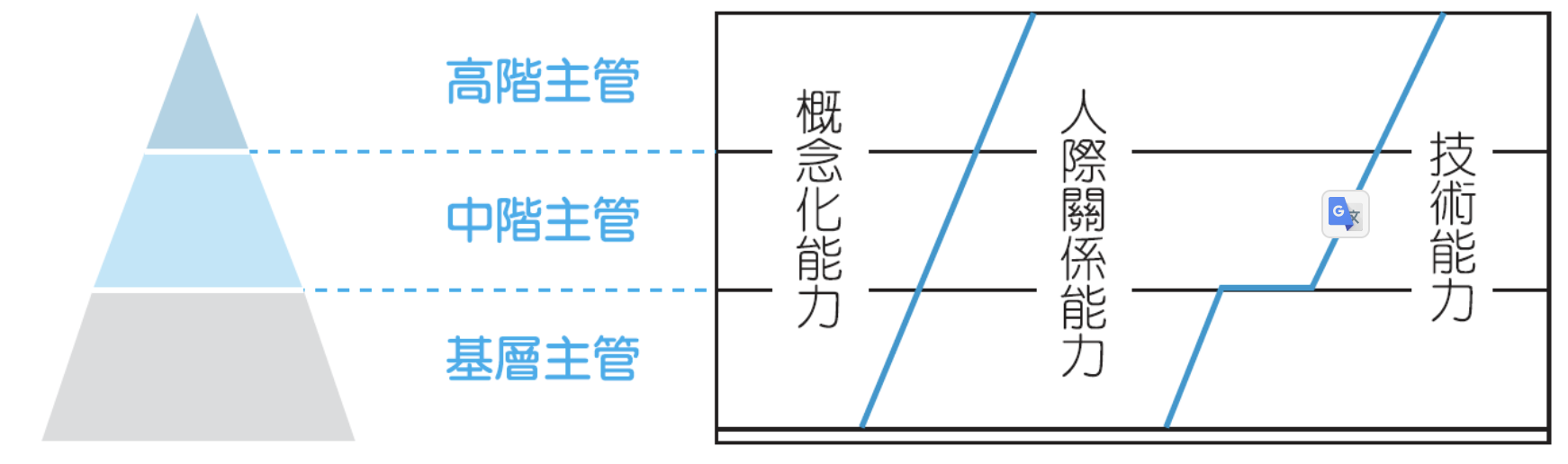

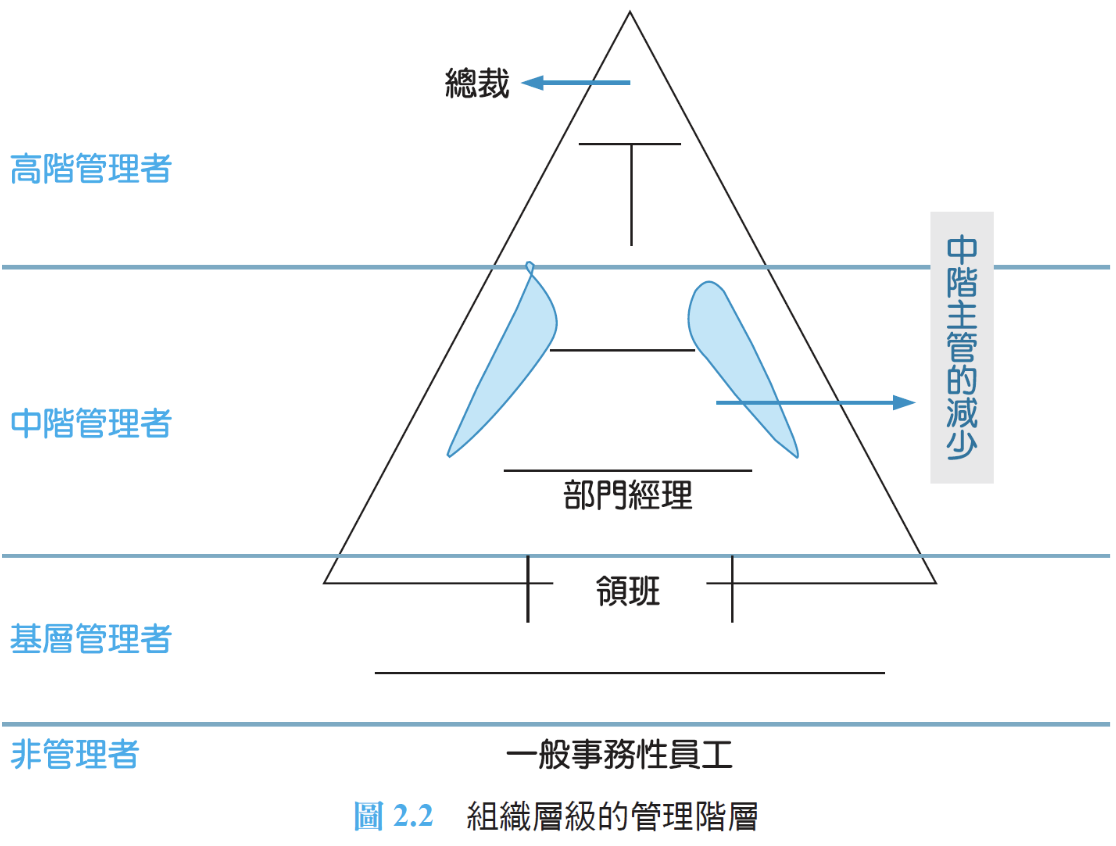

- 管理者的類型

- 垂直差異

- 管理者因為在組織內的位階不同,而有不同的職責與職權。

- 高階管理者

- 位於組織的最上層,為組織的整體營運負責。

- 工作內容是設定組織目標,制訂出達成目標的策略方法,監督並詮釋外部環境的變化,並制定會影響整個公司的決策。

- 中階管理者

- 是承上啟下並負責特定的事業部或主要的功能部門。

- 重視和組織內其他單位建立良好的關係、鼓勵團隊合作、解決內部紛爭。

- 必要的技術協助、激勵部屬,以確保生產過程的順利和效率。

- 組織扁平化的挑戰

- 中階主管減少的趨勢

- 資訊科技的進步

- O2O、大數據、雲端、智能化

- 工作性質的轉變

- 監督 vs. 水平溝通

- 扁平化(flatting)

- 資訊科技的進步

- 基層管理者

- 直接負責產品和服務的製造的管理者,通常是組織中第一階或第二階主管。

- 非常需要技術能力

- 運用既定的流程達成有效生產的目標。

- 水平差異

- 組織裡的平行單位間,因為部門目標不同而造成的差異。

- 部門工作目標的不同

- 部門運作方式的不同

- 部門人員特質的不同

- 部門主管特質的不同

- 組織裡的平行單位間,因為部門目標不同而造成的差異。

- 專案經理

- 導來自不同部門的員工共同完成某項專案,以降低不同部門之間的衝突與提高專案執行的效率。

- 垂直差異

- 概念化能力

- 管理者理解組織整體與其內外環境之間關係的洞察能力。

- 概念化能力包括

- 策略性思考的能力

- 管理者思考、規劃和表達的能力。

- 高階主管的概念化能力

- 購併、多角化方向、企業文化塑造、策略創新等

- 彼得原理

- 人際關係能力

- 管理者和他人相處、合作,並且成為一個有效率工作團隊的能力。

- 通常都與人際之間的接觸有關,包括激勵、協調、領導、溝通和解決紛爭的能力。

- 員工自主性與技術能力的複雜度增加,使管理者的人際關係能力越來越重要。

- 帶人要帶心

- 技術能力

- 了解並且精通完成特定任務所需的能力。

- 基層管理者特別需具備技術能力。

- 特定的知識、分析能力,以及熟悉使用特定的工具和科技來解決問題的程度。

- 知識經濟時代的專業型組織

- 管理者的活動(Management Activities)

- 高階主管對於工作中積極而具體的部分幹勁十足

- 高階主管偏愛口頭式的溝通

- 高階主管在工作上的最大危險就是不能深入

- 管理工作沒有科學法則

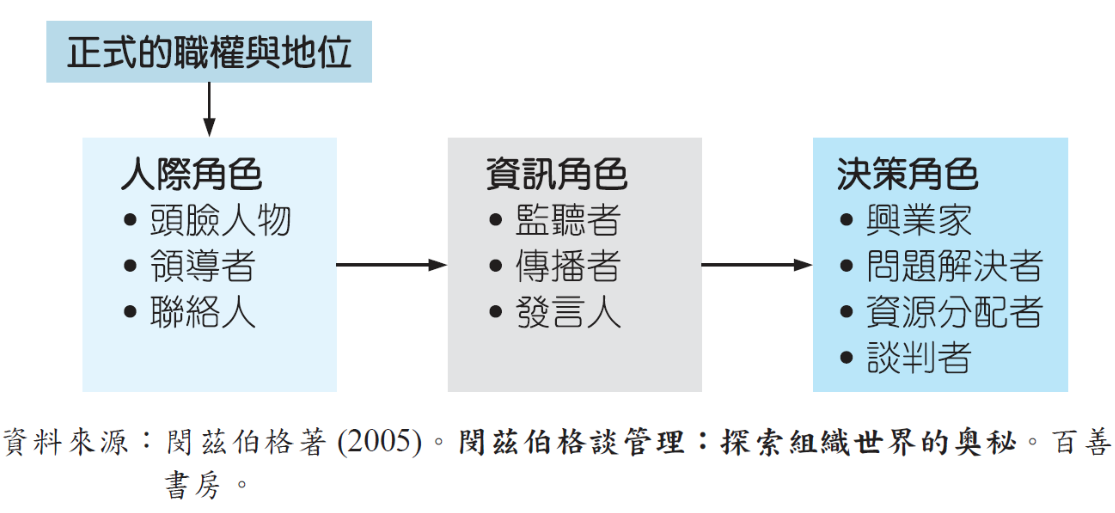

- 管理者角色(Managerial Roles)

- 人際角色(interpersonal roles)

- 和組織內其他成員維持關係的活動,這和我們之前所談到的人際關係管理能力有很深的關聯。

- 頭臉人物(figurehead)

- 執行儀式或象徵性的工作。

- 領導者(leader)

- 強調和員工部屬之間的關係營造,包括溝通、訓練、激勵、以及影響員工等行為。

- 連絡人(liaison)

- 在發展組織內部或外部的資訊來源,包括由內部或外部獲得資訊以協助決策。

- 資訊角色(informational roles)

- 指保持和發展資訊網路的工作

- 監聽者(monitor)

- 不斷掃描組織的環境、搜尋有關的情報;還會與下屬或熟人聯繫,主動取得一些資訊,這些都透過自己過去建立的人際網絡取得。

- 傳播者(disseminator)

- 與部屬分享資訊,或者將自己掌握的資訊與重要幹部分享。

- 發言人(spokesman)

- 代表組織對外發言,向外界傳遞某些資訊。

- 決策角色(decisional roles)

- 管理者必須做決定及實際執行的事件。

- 這類角色通常需要概念化和人際關係管理技能。

- 興業家(entrepreneur)

- 扮演創新和尋求改變的角色,推動方案改善自己的部門。

- 危機處理者(disturbance handler)

- 是指管理者,非自願的對各種問題或危機做出反應。例如排解組織內的突發狀況或部門間的紛爭及衝突。

- 嚴長壽處理颱風危機的故事

- 資源分配者(resources allocator)

- 對人力、物力、時間及金錢等資源進行調配

- 確認與引導部屬的方向,使之能與組織預定的目標相符

- 談判者(negotiator)

- 談判的對象包括部屬、其他單位的同仁或者外部組織

- 目的在於爭取自己部門或單位的利益

- 人際角色(interpersonal roles)

- 變動環境下的管理議題

- 多元文化的尊重與認同

- 內部人員多元性

- 顧客多元性

- 創新與創業精神的開展

- 掌握巨變時代的先機

- 大數據、雲端運算

- 持續監控外在的狀況

- 後現代管理的典範發展

- 更加分權、傾聽多元聲音

- 尊重與包容差異

- 多元文化的尊重與認同

第三章-西方遇見東方:管理理論的演進與融合

- 科學管理學派:把人訓練成機器

- 泰勒

- 科學管理起源於泰勒對所管轄員工的觀察

- 1911年,泰勒在“科學管理原理”(Principles of Scientific Management)一書,提出了四項「科學化管理」的原則

- 針對工人工作的每一要素,均應發展一套科學的工作方法,以代替原有的經驗法則。

- 應以科學方法進行工人的遴選,然後加以訓練

,以代替過去由工人自己選擇工作及自我訓練的方法。

- 應誠心與工人合作,使工作的實施確能符合科學的原理。

- 對於任何工作,管理階層與工人均應有相等的

分工和相對的責任。適合管理階層的部分,應由管理階層承擔。

- 吉爾布萊斯夫婦提出動作研究(motion study)

- 甘特於1917年提出「甘特圖」

- 科學管理對現代管理學的貢獻

- 管理者與員工各司其職

- 工人和管理人員雙方必須密切的合作

- 強調以實驗或觀察的科學精神,找出最佳工作方法

- 行政管理學派:設計嚴謹的組織架構

- 18世紀發展

- 從組織結構的設計著手,研究如何透過正式的行政管理系統,來增進組織的效率與效能。

- 費堯(Fayol, 1841-1925)

- 被尊稱為“現代管理理論之父”

- 費堯根據本身的實務經驗,歸納了5種管理功能及14種管理原則。

- 提供了一套執行管理程序的思想架構

- 強調將管理實務理論化,成為可以傳授的教材,以提昇管理的績效

- 韋伯(Weber, 1864-1920)

- 提出官僚制度(Bureaucracy)

- 清楚的專業分工

- 清楚的權力體系

- 正式的規則和程序

- 用人唯才

- 不講人情

- 以法定的正式職權系統為基礎

- 提出官僚制度(Bureaucracy)

- 人群關係學派:員工的情緒與人性面

- 工作人員內在心理因素對工作效率的影響

- 根據霍桑實驗,發現人際的互動與現場氣氛是影響工作績效的重要因素,進而研究如何激勵員工以提升員工工作績效。

- 霍桑實驗

- 造成生產力提升的因素有二,一是「團體氣氛」;其次是工作人員感覺受到重視。

- 霍桑實驗的發現引發了激勵、領導或群體關係中人性行為的相關分析。

- 許多激勵理論及領導理論,如馬斯洛的需求層級理論、赫茲柏格的雙因子理論,可以說都是在霍桑實驗的精神下,試圖尋找影響人員工作的人性因素。

- 人群關係學派的主要貢獻在於對工作者與工作之間的互動關係,提出與古典管理學派不同的看法

- 讓管理者正視人性因素對績效的影響,正是人群關係學派的最大貢獻

- 管理科學學派:以計量與系統方法解決問題

- 起源於二次世界大戰期間

- 作業研究團隊

- 依據工具取向的不同,將管理科學分為兩大領域:

- 強調數量化的計量管理學派

- 將組織視為系統的系統理論

- 計量管理學派

- 首先被應用在作業或生產管理的領域

- 計量學派認為管理問題可以經由將問題模式化後,運用數學工具求出解答

- 特性

- 將科學分析的方法用之於管理的問題

- 以增進經理人的決策能力為目的

- 特別重視有關經濟效益的規範

- 倚賴數學模式解決問題

- 使用電腦與科技

- 將組織與產業界的問題以量化的變數來表示

- 提昇績效的可衡量性與可控制程度,同時建構代表真實的世界的抽象模型,透過檢驗模型來幫助管理者制定決策

- 起源於二次世界大戰期間

- 權變理論:理論要因情境而用

- 權變理論認為管理活動應隨管理者所面臨的環境狀況而調整

- 「沒有放諸四海皆準的管理方法」、「沒有單一最佳的組織結構」

- 企業組織方式應視其所要完成的工作而決定管理模式為機械式(mechanistic)組織或有機式(organic)組織

- 有機式組織:環境快速變動、任務創新的組織

- 有機式管理:彈性、多能工、賦予較多的決策

- 錢德勒

- 提出「結構追隨策略」的觀點

- 環境-策略-組織結構

- 提出「結構追隨策略」的觀點

- 費德勒

- 認為有效的領導風格應視情境變數而定

- 領導的情境理論

- 認為有效的領導風格應視情境變數而定

- 華人管理理論的崛起

- 文化對思想的影響

- 華人文化下的管理實務

- 雇用制度

- 強調和諧的組織文化

- 無為說

- 「無為說」始自老子、莊子兩位大思想家

- 道家承認一個無為而無不為的天道,道是自然流動變遷的

- 「無為」並不是不做事,只是「不為物先」,只是「因時為業」時機若成熟、便要因時而動

- 無為說的意義

- 領導者不做太多主張,讓生民生養,厚蓄實力

- 企業總部可採行利潤中心事業部組織模式,營運總部只負責策略領導、建立企業認同、資源分配等主要活動

- 不計較、尋找適合發揮的場所

- 化解職場的紛爭

- 專制時代,高官為求自保,有時採無為說以避免上位者嫉妒

- 有為說

- 有為說意指組織或其領導者應有積極的作為,方能有效改善組織績效

- 典型的有為說,有儒家和法家兩種不同的派別

- 儒家

- 重視的是禮樂典章的建立與應用

- 培養人民善心、善用名器並鼓勵人民向善

- 法家

- 重視刑罰威嚇

- 講求效率

- 有效的領導:善用「法、術、勢」

- 台灣中小企業:生活即企業經營模式

- 外包角度:

- 台灣的生產性中小企業的連接是一種「彈性化協力企業組合結構」

- 內部管理:

- 中小企業規模有限,屬於管理階層的人數相當少

- 生產模式:

- 此種生產模式發生於低技術、低資本、高勞動力的部門

- 在技術上:講求的是一種不太需要理論邏輯規劃及科學實驗驗證的技術形態

- 在管理上:則傾向於以「頭家眼色為技術依歸」、以「頭家臉色為工作依歸」的特質

- 隨著生產規模擴大,再由能貫徹企業主意志及命令的「班底」接替企業主的角色

- 「帶頭做」才有效率

- 外包角度:

- 台灣的管理資本主義

- 國家資本主義在大型產業的發展過程中扮演非常重要的角色

- 現代企業則試圖將零碎知識系統化

- 家族企業的發展,某種程度來說是不到管理資本的累積

- 家族成員專業化

- 「關係」及其在組織內的運作

- 1980年代以後,東西方學者均發現「關係(guanxi)」在華人的商業世界中扮演非常重要的角色